QUANDO LA SCIENZA SI FA POLITICA, FINO ALLA MORTE

Newsletter - il Mulino

Cara lettrice, caro lettore,

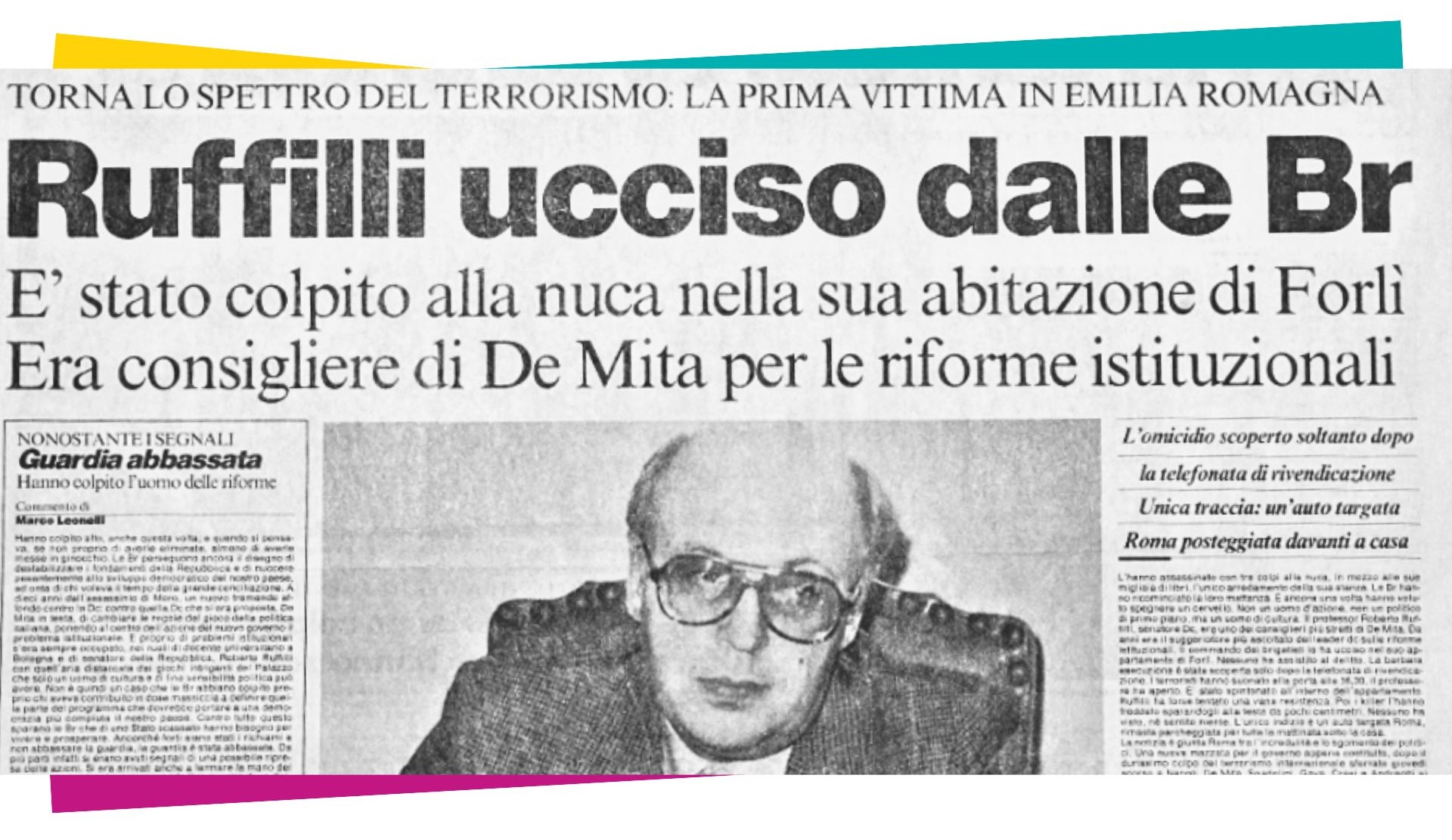

dedichiamo questa Macina a Roberto Ruffilli, docente universitario e senatore della Repubblica ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988.

Quel giorno Ruffilli stava rientrando a casa nella sua Forlì dopo aver partecipato a un convegno. Due uomini suonarono alla porta con la scusa di recapitargli un pacco postale. Una volta entrati, lo fecero inginocchiare e gli spararono alcuni colpi alla testa.

L’attentato venne rivendicato dalle Brigate rosse per la costruzione del Partito comunista combattente (Br-Pcc), la stessa sigla già comparsa negli assassini di Ezio Tarantelli e di Lando Conti e che – nel 1999 e nel 2002 – rivendicherà gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi.

L’attentato venne rivendicato dalle Brigate rosse per la costruzione del Partito comunista combattente (Br-Pcc), la stessa sigla già comparsa negli assassini di Ezio Tarantelli e di Lando Conti e che – nel 1999 e nel 2002 – rivendicherà gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi.

Stando alla rivendicazione Roberto Ruffilli era stato colpito perché «ideatore del progetto politico di ridefinizione / riadeguamento complessivo di tutte le funzioni ed istituzioni dello Stato ai nuovi termini di sviluppo dell'imperialismo, uomo chiave che negli ultimi anni aveva saputo concretamente ricucire, attraverso forzature e mediazioni, tutto l’arco delle forze politiche comprese le opposizioni istituzionali».

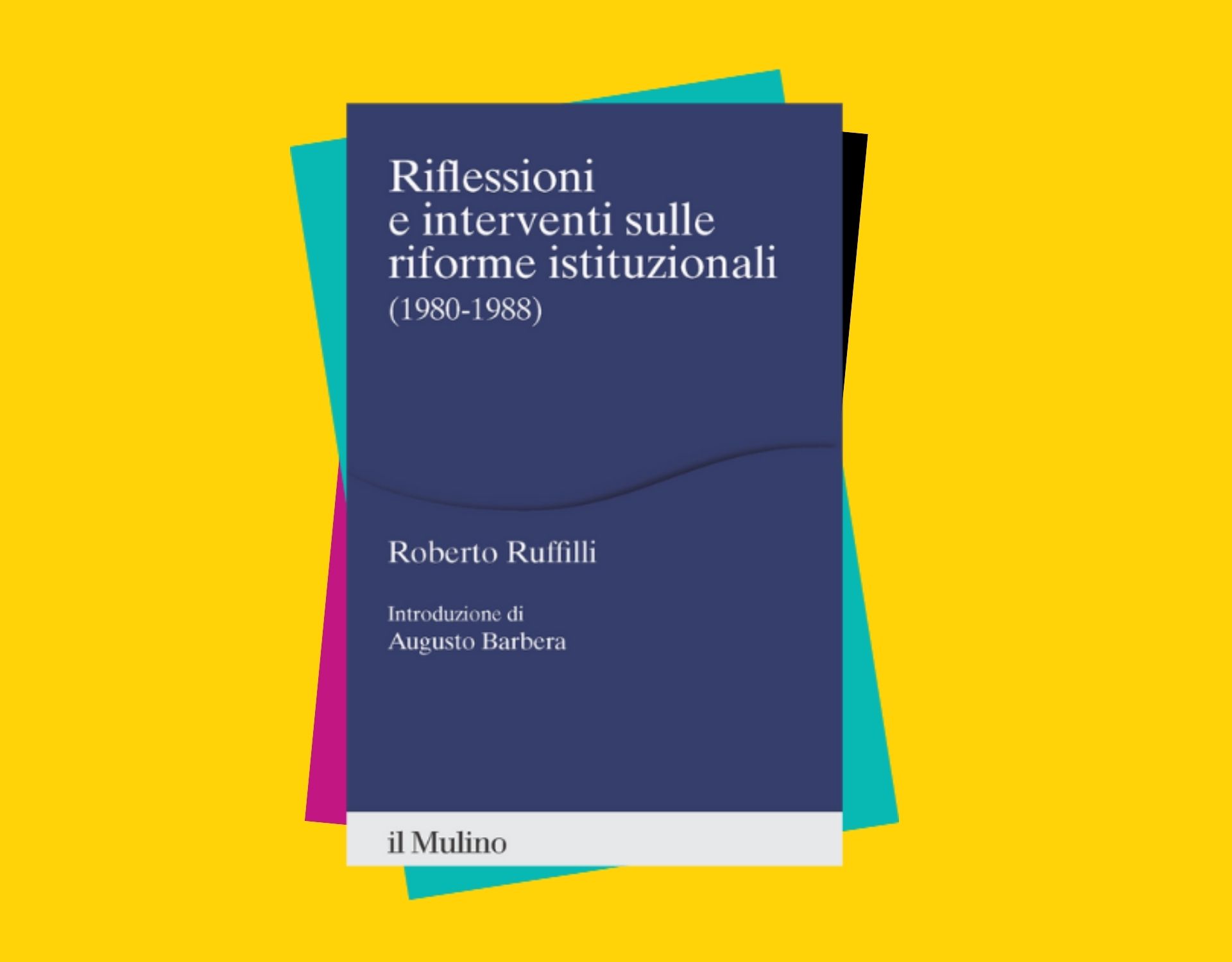

I saggi raccolti in questo libro su impulso della Fondazione Roberto Ruffilli risalgono al periodo 1980-1988 e danno conto dell’impegno del «riformista» per la messa a efficienza delle istituzioni repubblicane, che per Ruffilli sono lo strumento attraverso il quale il cittadino può dirsi arbitro.

I saggi raccolti in questo libro su impulso della Fondazione Roberto Ruffilli risalgono al periodo 1980-1988 e danno conto dell’impegno del «riformista» per la messa a efficienza delle istituzioni repubblicane, che per Ruffilli sono lo strumento attraverso il quale il cittadino può dirsi arbitro.

A introdurre la raccolta è Augusto Barbera che ha incrociato il pensiero del politologo e le fatiche del politico Ruffilli ai tempi della Commissione bicamerale Bozzi. Proposte che ciclicamente ritornano, come a indicare un incompiuto: il vuoto lasciato da Roberto Ruffilli.

Professore, chi era, umanamente e politicamente, Roberto Ruffilli? Nel suo caso è possibile separare l’umano dal politico?

Professore, chi era, umanamente e politicamente, Roberto Ruffilli? Nel suo caso è possibile separare l’umano dal politico?

La domanda è ben posta. Nel caso di Roberto non era possibile distinguere il profilo umano da quello politico: trattava i rapporti politici con lo stesso tratto cortese, ironico e autoironico che lo contraddistingueva sia nei rapporti umani sia in quelli accademici.

Io aggiungerei che non era possibile distinguere in lui lo studioso dal politico. Le sue ambizioni politiche altro non erano che il prolungamento dei suoi interessi storico-culturali, della sua passione civica. Molto indovinato un articolo che gli dedicò Pierangelo Schiera dopo il suo assassinio dal titolo Quando la scienza si fa politica, fino alla morte.

Dal punto di vista politico e culturale come possiamo collocarlo senza banalizzarlo?

Era legatissimo sul piano culturale alla Dc, in quanto partito che esprimeva l’unità dei cattolici democratici, ma fino alla candidatura, avvenuta nel 1983 nella così detta «lista degli esterni» (assieme a Pietro Scoppola e Nicolò Lipari), non aveva mai svolto attività di partito.

Era un ammiratore di Aldo Moro al cui profilo culturale aveva dedicato pagine assai importanti, in parte raccolte nel volume che avete appena pubblicato, e relative a un poco conosciuto Moro degli anni quaranta.

Questa sua limpida posizione politica gli aveva inizialmente creato non pochi problemi sul piano accademico: la rottura sia con Gianfranco Miglio di cui era stato allievo all’Università cattolica, sia con un certo milieu culturale.

L’impressione che si ricava dalla lettura degli scritti di Ruffilli è che per il riformista la realizzabilità delle proposte sia la vera bussola. E forse è proprio per questo che Ruffilli venne ucciso. Come altri, «ci andò troppo vicino». In ogni epoca la concretezza dei riformisti è il vero bersaglio del massimalismo, non solo nelle sue deviazioni brigatiste e terroristiche. È d’accordo con questa lettura o è troppo sbrigativa?

Nella mia introduzione al volume, dopo qualche comprensibile esitazione, ho ritenuto che il modo migliore per richiamare la missione politica di Roberto Ruffilli fosse proprio quello di lasciare parlare brani del documento di rivendicazione del suo assassinio, fatto trovare uno dei giorni seguenti a Roma dopo una telefonata a «La Repubblica». Ne riprendo una parte rinviando al volume per l’altra parte:

Egli era uno dei migliori quadri politici della DC, uomo chiave del “rinnovamento”, vero e proprio cervello del progetto teso ad aprire una nuova fase “costituente”. Quindi un perno centrale del progetto di riformulazione delle “regole del gioco” all’interno della più complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Questo progetto politico si ricollega nella sostanza alla “terza fase morotea” pur necessariamente in un contesto politico e sociale assai mutato.

Il documento continua con motivazioni che fanno onore a Roberto ma che lasciano tuttora il dubbio che dietro quegli incolti assassini ci fossero personaggi più culturalmente attrezzati. Le indagini si fermarono dopo la facile individuazione degli assassini e purtroppo non proseguirono e, che io sappia, non si è svolta nessuna significativa indagine sugli ambienti da essi frequentati.

Il disegno delle Brigate Rosse in quegli anni era comunque ben chiaro: colpire quegli intellettuali di frontiera che alimentando politiche riformiste intralciavano il loro paranoico cammino rivoluzionario; così è stato per Roberto Ruffilli, Ezio Tarantelli, Massimo D’Antona, Marco Biagi, Vittorio Bachelet.

Il libro raccoglie gli interventi di Ruffilli sulle riforme istituzionali, dal 1980 al 1987. La Commissione Bozzi, di cui lei ha fatto parte insieme a Ruffilli, lavora dal 1983 al 1987, e forse è in quel contesto che le tesi di Ruffilli arrivano a maggiore maturazione e più vicine alla realizzazione pratica. È così? Che periodo fu?

Esauritasi la stagione riformista del primo centro-sinistra, la primavera studentesca e l’autunno operaio avevano posto domande cui il sistema politico non era stato in grado di rispondere, così aprendo la strada, anche violenta, agli estremismi di destra e sinistra. Ruffilli aveva intuito con la sensibilità dello storico che il sistema politico era in una pericolosa crisi.

In particolare, la strada del «compromesso storico» portata avanti dal PCI di Berlinguer e la «terza fase» progettata da Aldo Moro si dimostravano non in grado di rispondere alle domande sociali e saranno comunque messe ulteriormente in crisi dal sequestro e dall’assassinio nel 1978 di Aldo Moro.

Venute meno queste strategie politiche appariva, comunque, sempre più necessario agire sulle istituzioni come modo per condizionare e supplire le debolezze della politica. E che si dovesse, quindi, riprendere il filo spezzatosi con l’assassinio di Aldo Moro.

Da qui l’interesse dei riformisti dei vari partiti per un tavolo parlamentare che affrontasse le possibili riforme; da qui nasce il progetto della Commissione Bozzi nel 1983.

Il pensiero di Ruffilli viene spesso riassunto con l’espressione «cittadino come arbitro», il titolo di un volume che abbiamo pubblicato nel 1988. Cosa intendeva Ruffilli con questa espressione?

Il «cittadino come arbitro» come tutte le sintesi è efficace ma non rende la complessità delle proposte di Ruffilli. In esse si valorizzava l’apporto del cittadino non solo come elettore, chiamato a scegliere fra varie proposte politiche, ma soprattutto come soggetto attivo nella definizione delle stesse. In primo luogo, attraverso i partiti e le associazioni intermedie. E ciò, non per ridurre il sovraccarico delle domande sociali, come predicava una certa politologia, ma, al contrario, per accrescere le capacità di risposta delle istituzioni democratiche.

Da qui per Ruffilli la necessità di una modifica anche del sistema elettorale, pur nell’ambito del sistema proporzionale, per «mettere in grado gli elettori di scegliere non solo un partito ma anche una possibile coalizione di governo». Appositi premi di maggioranza avrebbero potuto consentire processi di alternanza e rafforzare le istituzioni ponendo riparo «ai fenomeni crescenti di disaffezione e di distacco dei cittadini».

Non si riuscì a raggiungere un consenso sul sistema elettorale ma la Relazione conclusiva di Bozzi (punto 5.3) fa esplicito riferimento alla «posizione dei Commissari della DC», volte ad evidenziare la necessità di dare vita a «patti di coalizione», incentivati mediante «l’attribuzione di una qualche forma di premio elettorale».

La correzione con un premio era un modo – sottolineava Ruffilli – per rendere «arbitri» i cittadini, per dare ad essi ancor più potere; la correzione con sbarramento, proposta in alternativa al premio, avrebbe invece tolto inutilmente spazi agli stessi.

Quali sono i punti della Commissione Bozzi ancora attuali? Perché continuano a ritornare?

Ancora attuali, a mio avviso, le coraggiose e assai innovative proposte relative alla forma di governo. Deciso il no alla elezione diretta del Presidente della Repubblica (proposta dai socialisti nel nuovo corso craxiano) ma, anzi, divieto di immediata rieleggibilità dello stesso e conseguente abolizione del semestre bianco. Le proposte si muovono, invece, nel senso di un «sistema parlamentare razionalizzato» (è questa l’espressione su cui insiste con forza Ruffilli).

Venivano notevolmente rafforzati, in breve, i poteri del Presidente del Consiglio, messo in condizioni di nominare i ministri dopo la fiducia a lui personalmente conferita dalle Camere in seduta comune e di potere, quando necessario, revocare gli stessi.

In quell’occasione qualcuno di noi cominciò a parlare di «premierato» con indiretto riferimento alla figura del premier inglese ma senza riferimenti all’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio. Come ricordo nell’introduzione al volume, le forze politiche non seppero cogliere quell’occasione per riformare, da protagoniste, il sistema politico. Lasciando così spazio agli interventi della magistratura, alle supplenze referendarie, alle degenerazioni populiste. Le idee non finiscono a piè di pagina: in questa nuova rubrica, qualche spunto per continuare a macinarle.

Le idee non finiscono a piè di pagina: in questa nuova rubrica, qualche spunto per continuare a macinarle.

Il bell’articolo di Pierangelo Schiera citato nell’intervista, e che dà il titolo alla newsletter di oggi, si legge qui

Nell’archivio di Radio Radicale è disponibile l’audio della presentazione del libro Cittadino come arbitro del 1° giugno 1988, pochi mesi dopo la scomparsa di Roberto Ruffilli, con gli interventi di Beniamino Andreatta, Gianfranco Pasquino, Gino Giugni e Pietro Scoppola. Le atmosfere sono di un’altra epoca politica, ma i problemi sono gli stessi di oggi: si ascolta qui

Per una rilettura degli eventi di quegli anni attraverso le pagine di una rivista di cultura e di politica ti segnaliamo l’ebook della rivista «il Mulino», Macinare la Prima Repubblica: lo trovi qui